她们写下答案,不取悦世界,只回答自己

发布时间:2025-04-13 02:20分类: 无 浏览:116评论:0

编者按:

艺术创作关乎内心成长,它源于对生活的体察和对自我的探索,最终通过艺术表达,重塑与世界的关系。

这一过程中,女性创作者往往具备独特的直觉与能量。过去一年,女性创作者们受到了前所未有的关注。她们的文字、画作、音乐或影像,像一束束微光,照亮了女性独有的细腻与坚韧。

在阿那亚的艺术现场,我们也见证了许多女性创作者的身影。她们曾在海边或山中,通过戏剧、装置艺术、绘画、花道、诗歌等形式,分享思考与情感。

今年“三八”妇女节,我们将目光聚焦于5位女性创作者,让我们一同启程,开启这一场自我实现的冒险旅程。

肖竞

创排环境戏剧《桃花扇》《女孩们》

一次偶然的机会,我在大学时便开始接触戏剧训练工坊,并对身体在场性的剧场创作方式“着迷”。从中文系毕业后,我做了三年文化记者,这份工作虽然帮我“标识”了某种社会身份,但我依然能意识到内心深处还有一份「不满足」。

它来自于我一直在书写别人的故事,甚至是虚假的故事。被频繁采访的名人习惯了戴着面具来回答“约定俗成”的问题,我开始逐渐厌倦这种格式化的「不真实」,并决心去做一些更贴近自我感受的内容创作,回到戏剧最初的感召中。

2024阿那亚戏剧节

环境戏剧《女孩们》现场

作为一名20多岁的女性独立创作者,初入专业戏剧圈子的时候,不可避免会被一些资深的前辈“说教”。在你还年轻的时候,很难意识到他们在你身上施加的东西是什么,容易被“虚架子”唬住,然后陷入自我怀疑。但当你慢慢用作品充实自己后,你会对「成为我」更笃定,更有挑战“刻板印象”的欲望。

我原来在导《桃花扇》这部戏时,就曾听人说过:“唉?原来你是个女导演,我还以为这戏是个男导演排的呢?”《桃花扇》是一部基于历史文本的改编戏剧,它的表演美学偏向布莱希特史诗剧的感觉,呈现出来不太符合大家对传统历史剧的想象,很多人就会“下意识”地判定这种实验性的“冲击力”是男导演更容易把控和完成的风格。

无论是曾在阿那亚戏剧节排演的环境戏剧版《桃花扇》《女孩们》,还是讲女性出走的《奔月》,我的很多作品都是围绕女性与个体感受挣扎的线索展开,把这个过程通过剖解的方式“还原”出来,让观众在戏里回看自己的困境,也是明晰「我是谁」的一次解放。

这种解放可能不提供直接的「人生解决方案」,但最起码我面对了「渴望成为自己」的欲望,我知道我内心有东西在涌动。所以即便我挣脱不了某种模式,这种内在的力量也会让我明确地意识到:我跟我以前不一样了。

参与阿那亚戏剧节/候鸟300,分享装置作品《海,温柔的拥抱》《那一刻,是我》

我常会回忆起去年六月在阿那亚海边的场景,用蜡在沙滩的椅子上封存衣物——褪色的连衣裙、褶皱的衬衫、吊带背心……衣物旁贴着泛黄的信纸,上面记录着主人与这件衣服相关的故事。

在这个共创的艺术项目里,女孩子们带着承载特殊记忆的衣物和故事找到我,把文字与实物一同凝固成“记忆的标本”。

一个瘦瘦的女孩让我印象深刻,她带来一条华丽长裙,写下母亲送她裙子后又和她激烈争吵的往事。封存这件衣服,是直面和母亲的矛盾,衣服留下,故事写完,她放下了。

还有一个丰满而自信的姑娘,学生时代,她因身材被嘲笑,后来穿上这件吊带背心,她意识到,自己是美的,可以忽视那些不值得在意的人。她笑着说,现在这件衣服完成了使命,该告别了。

我不想给这个项目贴上任何主义的标签,标签会掩盖具体的处境,我只想提供一个安全的空间,让她们诚实地表达,正视那些快乐或痛苦的瞬间。

海边的椅子有两种,大型的椅子类似教室里的椅子,象征过去,折叠椅是公司里常见的椅子,象征现在,让时间在这里重叠和发生。书写故事的过程,正是女性直面过去与现在的过程。封存不是埋葬,而是用一种新的视角,去直面自己,去看待自己成长的过程。

这个项目,也让我重新梳理自己。幼年时,我懵懵懂懂地喜欢上艺术画册,曾因带着巨大的马蒂斯画册去幼儿园不被大家理解;初中开始去美院画画,后来去国外求学读设计专业。

三十岁那年,在东京看蒙克的《站在钟与床之间的自画像》时,我突然被震撼,简单的色彩,平淡的涂抹,是在预知生命的结束时,直面自己如何告别。

看完画展后,我的心情也一直无法平复,2018年起,我的手机壁纸就一直是这幅画。每天都看到,每天都对自己说,请直面自己,直面所有的情感和情绪,然后和它们和解,直到生命的最后一刻。

当人们总喊着“向前一步”时,我会想:向前并不容易,那些无法向前的时刻,那些敢于直面困境的勇气,值得被记录,以文字的方式,以艺术的方式……

在阿那亚的那一段时间里,我住在沙城,装置需要每天的堆叠和创作,我也会和大家做一些以蜡为媒介的工作坊。有朋友问我,为什么你这么喜欢蜡。

蜡是温暖的,同时也是“不确定性”——封存衣物时,蜡液的温度、流速、形态都无法完全掌控,像极了人生——我们能自主决定的只有此刻的选择:做一顿饭、喂一次小猫,或对陌生人微笑……这些事,哪怕微小,也是只有我们能做的,其他人无法替代我们丰富的感受。

因为“回忆的余温”这个项目的关系,我会接触到很多女性的故事,她们的坦诚和勇敢,常常会让我很感动,封存一段回忆,其实是重新面对真实,哪怕特别难,也听从于内心,开启一段陌生但崭新的人生旅程。

参与阿那亚冬季艺术驻留,作品在阿那亚艺术中心北岸馆呈现

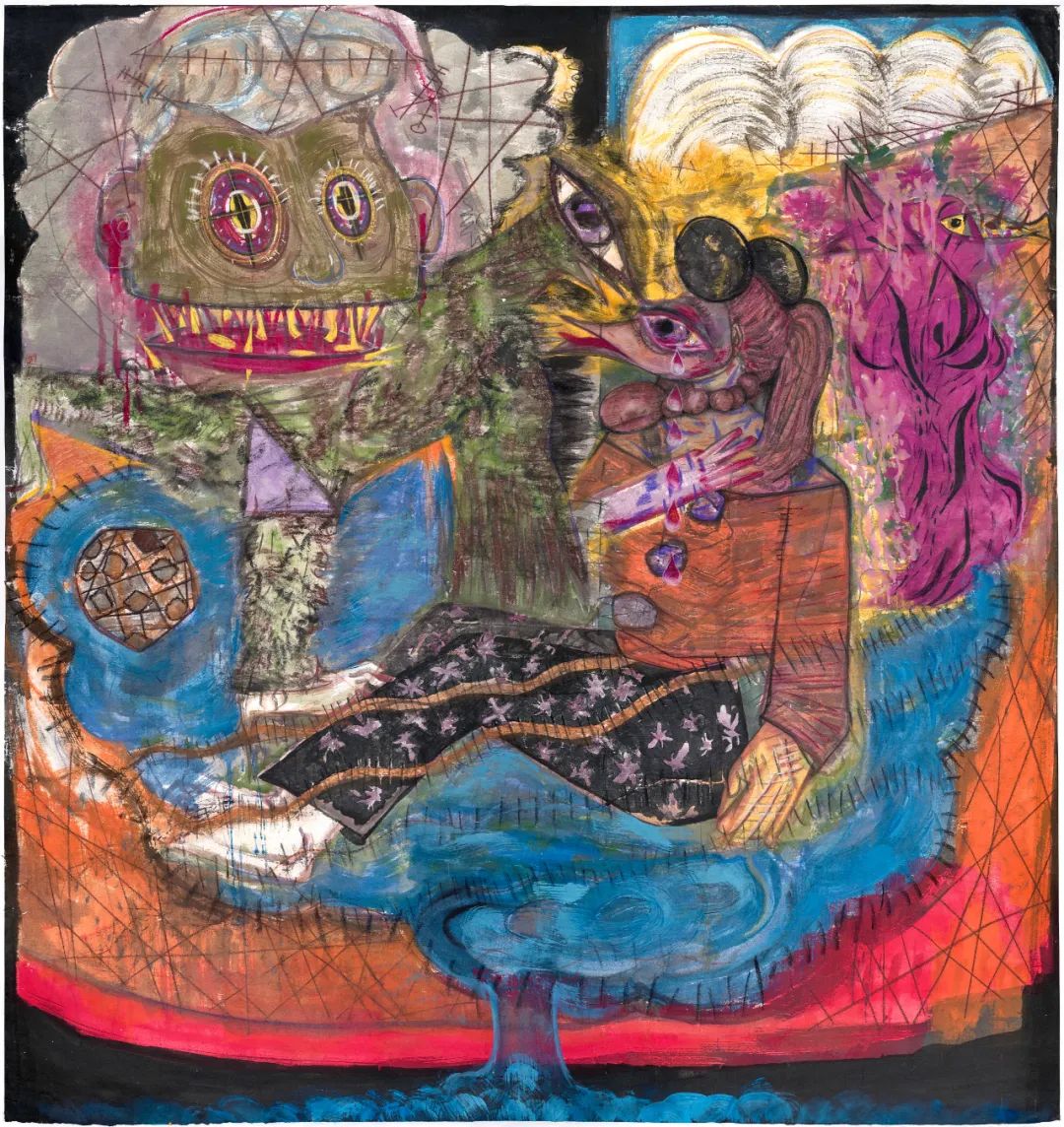

十六年前,我考入首师大美术学院就读中国画专业,度过了一段“野蛮生长”的自由探索期。深受老师们对实验精神的鼓励,探寻自我艺术的主动性,对我而言是一件自然且有安全感的事。

那时候,我喜欢泡在图书馆和故宫博物院里看古代经典画作,也痴迷于西方表现主义艺术关于造型变形、色彩实验以及背后情感动力的表达。当有人问我怎么画得这么不“国画”时,我会说——「因为我喜欢,我好奇,我想要这么画」。

206cm × 189 cm,2022

《心流》

97cm × 180 cm, 2022

《阿那亚冬季驻留系列展—肖婷婷》 策展人 蒋若禹

阿那亚艺术中心(北岸)

《观赏》

宣纸 国画色 墨 色粉

在阿那亚北岸举办个人画展期间,我曾展出了一幅作品《萌芽》,内容指向的是女性与子宫的意象。粉色色粉和水墨的晕染像羊水般铺满了作品,三角形、眼睛、柱状体等符号,都直白地展现了女性的性别特征和流动的欲望。与此同时,这里面也隐含着我潜意识里关于「女人是什么」的困惑,重新审视以往关于女性的标签,它们正在逐渐失效。当下,我们究竟该如何理解在「我」本身之上「女性」的那一部分?

60cm x 80cm,2023

伴随着意识的“觉醒”,我会偶尔羡嫉男性的“天然优势”,但更想追求两性兼容的精神气质在我身体内自由游走。我所体验到的关于女性的部分,是脆弱而强大,是控制与渴望,是无声也是呐喊,是痛苦也是爱。

我相信,当更多她独自走向那个深邃的隧道,提着一盏不灭的灯,终将会照见不被定义的女性本质,确信她的当下,期待她的未来。

参与阿那亚·金山岭艺术驻留,并组织过两届社区花擂台

20岁出头的我,可能从未想过,自己会在中年时辞职、转行,踏上一条全新的路。对于职场女性来说,我们常常被要求扮演各种角色,取悦他人、满足他人的期待。但随着时间的推移,我越来越意识到,真正的自由与幸福,来自于取悦自己。花道给了我这样一个机会,让我能够通过创作,表达内心的感受与思考。

草月流花道与传统花道截然不同。它不拘泥于形式,不局限于材料,甚至不局限于花。它可以是任何自然素材的雕塑,可以是金属、石膏、塑料与花植的结合。它的理念是自由的、平等的、创新的。“无论何时何地,任何人都可以进行插花创作。”它打破了传统花道的清规戒律,赋予每个人以创作的权力。

在现代花道的世界里,花道不再是权贵与精英的特权,而是每个人都可以参与的艺术形式。这与“中女”的觉醒不谋而合——所谓中女,更多的不是指代年龄,而是有了一定社会经验和自我探索,在心境上更有意愿以自我为中心的女性。

现代花道鼓励创新与自我表达,它让我意识到,创作的本质是表达自我,而不是取悦他人。每一次插花,都是一次与自我对话的过程。通过修剪、组合、重塑,我不仅看到了花植的生命力,也看到了自己内心的变化与成长。

正如我在日本看到的现代花道大展,那些白发苍苍的老太太们依然在创作,依然在表达自己。她们的存在让我明白,花道不仅是一门艺术,更是一种可以伴随一生的生活方式。

在花道的创作中,我常常感受到生命的重叠与时间的流逝。每一朵花、每一片叶子,都有它最灿烂的时刻。而我的任务,就是通过创作,将这一刻定格。我想,花道是为了生命本身在服务的艺术。每一次插花,都是一次与生命的对话。

记得去年六月份,在阿那亚的花擂台——不同于传统的花道展示,它更像是一场即兴的创作比赛,打破了人们对花道的固有认知——花道不再是安静的、缓慢的、修身养性的。本来我还有点担心观众的反应,没想到同事告诉我,她看到一个孩子用木棍搭建结构,孩子的妈妈鼓励他说:“就像刚才看的花擂台一样,你也可以做一个创作。”

这句话让我深受触动。原来,花擂台可以在这么短的时间内,锋利地切开认知的屏障,甚至影响每个人对艺术和创造的感受。

我想,创作的意义不仅在于作品本身,更在于它如何与观者的自我产生共鸣。人是花的容器,人是花道最终的目的。我希望通过我的作品,能够与更多的人产生共鸣,让我们的生命细流汇入到由众人构成的宽广河流之中。

多次来到阿那亚参与沙龙对谈,将音乐诗歌厂牌“纺诗车间”带来阿那亚·金山岭

对我来说,不论是摇滚乐、诗歌、写作,这些“文艺”的东西可能一直都是自己内心的一个小世界。我一直很怀念上中学的时候,有自己的一个小房间,整整齐齐摆放着自己喜欢的杂志、磁带,每两周从寄宿学校回家,可以看看书、听音乐。是这个房间,让我走到了很远的地方。

其实在更大的社会里面,人人都需要这样一个柔软的洞穴。那些看似无用的东西,和艺术、创作有关的爱好,就像内心里面的一棵小植物,放在那儿,自己也能成长。在日常的工作之余,有机会就给它一点水分,让自己的另一面别那么快消失。

“纺诗车间”阿那亚·金山岭活动现场

我和车车、刘熙等朋友一起创立“纺诗车间”,也是希望让诗以各种方式真实存在于我们的日常生活。我们最初被触动的一首诗,是邬霞写的《吊带裙》。她本身是深圳某个服装厂的女工,一个人承担着家庭繁重的劳动,平时喜欢文学,写诗,内心也有喜欢漂亮裙子的一面。车车以这首诗为灵感做了一条吊带裙送给霞姐,她很开心。这首朴素的诗,让我们觉得人人都可以有自己的诗,人人都是劳动者,也都是创造者。

每个人的生活中都有一些诗意的瞬间,和对美的向往。“纺诗车间”没有舞台上的主角和观众的明确区分,我们平等地劳动,采集和分享诗歌。就像一个原始部落,大家围坐在火堆旁,你添一把柴,我添一把柴,火越烧越旺,从无到有,这是很女性主义的。

“纺诗车间”阿那亚·金山岭活动现场

从一颗种子变成一朵花,诗意是生长的、孕育的,在这个过程中,一些变化很自然地发生。比如刘熙一开始主要是创作艺术装置,但是她也有自己的诗歌和对诗的表达,从一开始的“赶鸭子上架”,硬着头皮读,慢慢不再那么紧张,她本身的声音质感也逐渐展现出来。到了中秋节,在阿那亚·金山岭,她用客家话朗诵了之前写的一首诗。本来就很诗意的草坪、山谷,在那样的情境下,用自己的家乡话表达情感,我们觉得非常迷人,这种美是自然流露的,而不是靠技巧训练得来的。

“纺诗车间”阿那亚·金山岭活动现场

我可能对声音比较敏感,总觉得每个人的身体里都蕴含着自己声音中最美的一段音域,只是自己并不知道,也很可能从没用过。胡同隔壁女邻居偶尔喊猫咪吃罐罐的声音很好听,但她怨咒丈夫时声音很刺耳,声音是骗不了人的,一个人放松下来,不带太多负面情绪,她好听的那段音域才有可能出现。

“纺诗车间”阿那亚·金山岭活动现场

在我们的诗歌创意工坊中,也会有一些让人动容的时刻。比如一位姐姐,她平时不写诗,完成之后,她一边读,一边泪流满面。无意识的拼贴,逐渐形成了一种有意识的诉说。简单的创作方式,却意外地为她提供了一个释放内心的契机。

纺诗车间里的“纺诗工人”们,有女工也有男工,大家平时各自生活,各自创作,必要时聚合在一起,以诗为名可以连接更多可能。或许人们常说,女性要找到一个自己的出口,打开属于自己的大门。我觉得那种豁然开朗的、华丽丽的大门可能不是一下子存在在那里,或许就先是有一道缝隙,照进来一束光,让我们放松下来,透一口气。

“纺诗车间”阿那亚·金山岭活动现场

就像“纺诗车间”最一开始,不过是我们几个女生自筹了2,000 块钱买了搭建用的竹竿和耗材,印了有诗句和歌词文本的丝绸布料,在春游音乐节搭了一个小装置嵌入舞台,招呼现场的朋友们都来读一首诗……就是一切的开始。

我想,自己是可以适应在夹缝里生存的人。或许大家所谓的自由都是想无拘无束,但是我喜欢在一个有限的可能性里去探索更多意外。你生活在社会里,一个中年人,有工作有家庭有小孩儿,所有的边界似乎已经界定好了以后,还能做点自己喜欢的事儿,尽量把它做得有意思,让它产生更多的价值和有助于他人,我觉得这样的生活更有意思。

无论是通过戏剧、装置艺术、绘画、花道还是诗歌,经历过这样一场冒险之旅,女性创作者们在艺术中一步步直面自我、感受自我、表达自我,最终找到自我。

艺术创作不仅是一种表达方式,更是一种生活态度。愿每一位女性,都能找到适合自己的一种方式,在平凡的生活中,找到属于自己的声音与价值,完成自我成长与蜕变。

标签:艺术

- 排行